Palazzo Sessa

Testo di Vincenzo Di Rosa

08.05.2021 – 10.07.2021

Ciò che resta è sempre un supplemento di infinito. È qualcosa che interrompe la continuità spaziale e temporale del mondo; che eccede, sconfina, e che non sembra possedere statuto perché si dà solo come disturbo, tensione. Ciò che resta è sempre un frammento isolato sulla soglia della fine, è lo scarto antifunzionale che testimonia la provvisorietà ultima delle cose, è il controcanto osceno del consumo, ma è anche un possibile inizio, è il principio di una nuova composizione: ciò che resta è sempre un intervallo impazzito dove entropia ed efflorescenza s’incontrano.

Il lavoro di Antonio Della Corte prende forma nella dimensione discontinua del “resto”, dove tutto è già stato e dove tutto rimanda a qualcos’altro. L’artista la percorre, la interroga, l’attraversa, per poi immergersi in quello spazio che più di ogni altro vomita resti: la città. Della Corte perlustra ossessivamente il paesaggio urbano che lo circonda, esplora sia zone centrali che marginali. È affascinato soprattutto dalla miriade di composizioni casuali che incontra per strada, da quelle accidentali combinazioni di forme e oggetti assemblate dal ritmo sconosciuto della metropoli, dalle imperterrite modificazioni antropiche o dal susseguirsi della pioggia e del vento. Il suo bagaglio visivo e concettuale è tutto basato su queste opere d’arte fortuite, su queste immagini anti-architettoniche che affiorano in maniera imprevista dalla città.

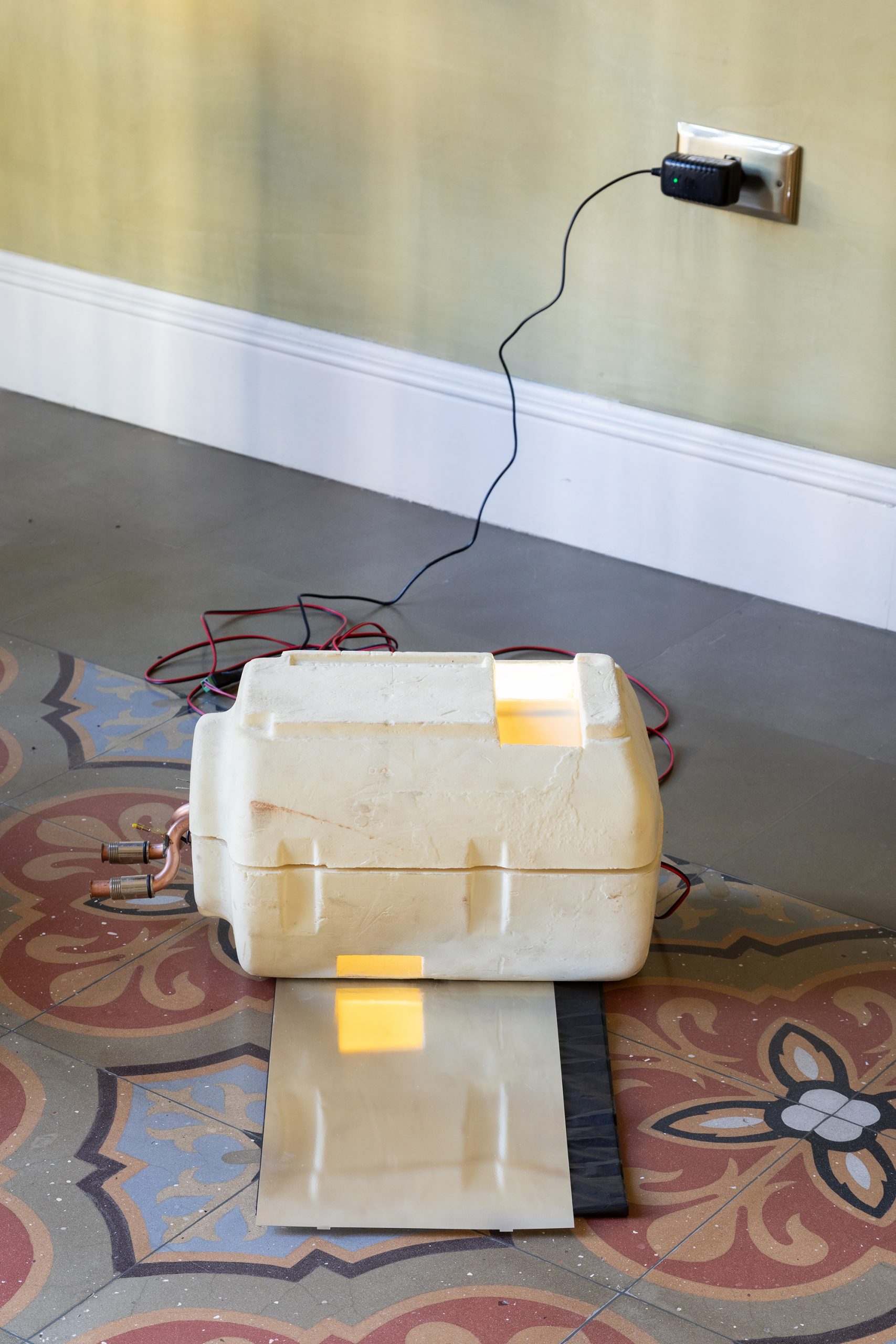

All’investigazione urbana, segue una fase di lavoro in cui l’artista si affida a una “logica concreta”. Come il bricoleur di cui parla Claude Lévi-Strauss ne Il pensiero selvaggio (1962), Della Corte si rivolge a un insieme di elementi già esistenti che si trovano nella condizione dello scarto: vetrine vuote, cavi, neon e plafoniere, componenti di elettrodomestici ed ingranaggi meccanici. Si tratta di materiali declassati, non più funzionali, che l’artista preleva dall’ambiente circostante e che successivamente modifica, combina, sovrappone, decontestualizza, “per comprendere ciò che ognuno di essi potrebbe significare”. Il risultato di queste operazioni, tuttavia, non esprime la carica distruttiva dello scarto, né si dà come un esercizio di riabilitazione estetica, piuttosto, mira a prolungare l’attenzione su forme e oggetti che, proprio come quelle composizioni involontarie che incontra per strada, sembrano emergere per la prima volta dalle trame di un universo secondario.

I lavori esposti a Palazzo Sessa sono disseminati negli spazi della storica abitazione napoletana come fossero presenze fantasmatiche, apparizioni. Si incontrano nel cortile, nelle scale, sui pianerottoli, in qualche angolo nascosto. Alcuni di loro si confondono con la dimora settecentesca, si mimetizzano tra le pietre del palazzo simulando eccedenze strutturali o elementi architettonici supplementari. Eversense (2020), ad esempio, sembra replicare e raddoppiare i volumi del quadro elettrico alla sua sinistra; Untitled 4 (2020), invece, assomiglia a una parabola satellitare in disuso ed è visibile soltanto da alcune finestre della scalinata principale. Altri ancora sembrano vivere di vita propria, come Untitled 1 (2020) – un mulinello elettrico in cui sono saltati i circuiti interni – che si attiva a intervalli non programmati e ruota su se stesso secondo una logica sconosciuta.

Sebbene possano rimandare a forme familiari e a oggetti comuni, gli arcipelaghi di materia di Della Corte conservano un alone di impenetrabilità attraente che li lega a un mondo sotterraneo, silente, a tratti inquietante, dove tutto vive indipendentemente da noi e nonostante noi. Un mondo dove non esistono scarti e residui perché non esistono scopi e funzioni. Un mondo dove non esiste nemmeno la fine.